|

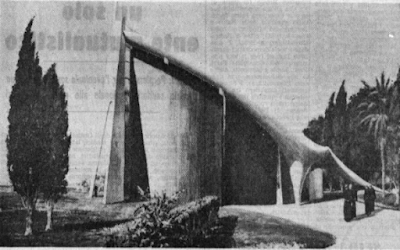

| La foto del plastico della Chiesa di Sant’Antonio, pubblicata dalla Gazzetta del Mezzogiorno nel giorno della posa della prima pietra |

L’architetto Giacinto Binetti, foggiano e profondo conoscitore della valenza architettonica e culturale della Chiesa di Sant’Antonio a Foggia, ha pubblicato un interessante e articolato commento, alla Lettera Meridiana in cui davamo notizia (e aderivamo) alla petizione promossa da Renato Imbriani e sostenuta da un sempre più folto gruppo di fedeli chiede di lasciare al suo posto il “Crocifisso risorto” di fra Guglielmo Schiavina, che l’attuale parroco vorrebbe far sloggiare dalla parete su cui è rimasto per mezzo secolo, per trasferirlo in un’angusta cappella, nella parte bassa del tempio.

Nel suo qualificato e interessante intervento – che invito amici, lettori di Lettere Meridiane e sottoscrittori della petizione – a leggere con particolare attenzione, Binetti documenta la parentela della chiesa foggiana con la celebre Cappella di Notre-Dame du Haut progettata da Le Corbusier e, purtroppo, denuncia altri rimaneggiamenti che hanno compromesso lo spirito artistico originario del tempio, come la sostituzione degli arredi sacri disegnati dallo stesso architetto Pacanowski.

Il contributo dell’architetto Binetti, che ringrazio molto) è prezioso anche perché documenta come il Crocifisso sia profondamente e squisitamente connesso alla visione originaria del progettista, e alla “tenda del deserto” sottesa dall’ardito disegno.

Intanto cresce il numero dei sottoscrittori della petizione: siamo arrivati a quota millecinquecento. Ma possiamo e dobbiamo fare di più. Se non l’avete fatto, sottoscrivete l’appello per fermare questo scempio, al seguente link: https://goo.gl/BJkbaz. (g.i.)

Sono un architetto e, al contempo, ho trascorso molto tempo della mia adolescenza frequentando la Parrocchia da Sant’Antonio da Padova a Foggia. Guardo quindi a questa vicenda da tre punti di vista: quello affettivo, quello del fedele e quello, appunto, dell’ “addetto ai lavori”.

Ritrovarsi dentro casa l’opera di un nome di rilievo – anche se magari non di primissimo piano – dell’architettura moderna italiana non è proprio cosa da da buttar via. Pacanowski forse non è Libera, non è Terragni, non è Ridolfi, ma se diventi un esperto del calcestruzzo armato alla corte di Lecorbusier, il poeta del béton brut, allora di certo non sei uno “di passaggio”.

È forte l’afflato corbusiano dell’opera di Pacanowski, di certo diverse spanne sopra tanta architettura chiesastica post-conciliare che impesta le città italiane. Il fatto è che interpretare il tema della chiesa è terribilmente difficile, perché difficile è esprimere spazialmente un concetto di spiritualità senza che il gesto dell’architetto diventi il solo protagonista. In questo hanno fallito in molti, compresi – a mio modesto avviso – tanti nomi illustri. Pacanowski no.

|

| La Cappella di Notre-Dame du Haut progettata da Le Corbusier |

La citazione della Cappella di Notre-Dame du Haut di Corbu è evidente anche a chi non abbia dimestichezza con la Storia dell’Architettura del XX secolo. D’altro canto, la personalità e lo spirito del progettista emergono, senza essere intrappolati dalla citazione pesante, difficile da gestire. Il tema della tenda nel deserto, del riparo, è vivo; d’altro canto, proprio una tenda nel deserto doveva sembrare, questa chiesa, collocata all’estrema periferia della città, un rifugio per i fedeli, lì ai margini del contesto urbano. L’uso sapiente del cemento armato faccia vista è proprio questo: un materiale scultoreo che, nelle mani giuste, può sapere al contempo di pietra, di legno, di tessuto.

Le superfici scabre di Ronchamp qui si animano di una diversa trama, di un diverso spirito, di una diversa geometria di ombre e luci, grazie ai conci sghembi che compongono le pareti ed uniscono esterno ed interno. Entrando, l’intradosso della copertura, memore della lezione di Pier Luigi Nervi (Pacanowski si ricorda anche di essere un ingegnere), esibisce un poderoso graticcio di travi, che guida l’occhio dell’osservatore alla scoperta di ciò che regge il tetto che lo protegge, fino alla sorpresa, qui di nuovo squisitamente Corbusiana, del luminoso taglio che separa le pareti dalla copertura stessa. Questo taglio, poi si raccorda idealmente all’altrettanto luminoso e spoglio fondale del presbiterio, una enorme parete bianca dove troneggia il Crocifisso di fra Guglielmo Schiavina con la sua mano protesa, sì verso l’Altissimo, ma anche verso i fedeli: un Cristo crocifisso, sofferente e benedicente insieme.

Ora, lo scempio di questa opera d’arte non inizia oggi. Ricordiamo, tra i vari episodi, la sostituzione degli arredi sacri – gli originali erano anch’essi opera di Pacanowski – nonché la realizzazione sul tetto, anni addietro, di una gigantesca pisside ‘stilizzata’ (le virgolette sono d’obbligo, perché ‘stilizzata’ è un puro eufemismo: sfido chiunque a riconoscere una pisside in quello sgorbio), che ebbe l’invidiabile risultato di trasformare la poetica tenda nel deserto in qualcosa che assomigliava più che altro ad un eliporto. Ma già solo i quadri e le icone che via via sono state appesi alle pareti turbano lo spirito del luogo: quelle pareti sono state pensate per essere spoglie, scarne, nude.

Se Pacanowski avesse voluto decorarle, si sarebbe dato allo stucco veneziano. Ma sembra quasi che ai Frati, la nuda severità della loro chiesa metta un po’ di inquietudine.

Un’altra mostruosità è la “sistemazione” della nicchia sulla parete a destra dell’altare. Non ho notizie sulle ragioni della sua realizzazione (sembra fatta appositamente per accogliere un’unica grande tela, ed infatti, da che ho memoria, vi era appeso un grande quadro di vaga ispirazione caravaggesca), ma di certo non si aspettava di essere riempita con una composizione di bianchi e grigi assolutamente stonata, rispetto al resto della superficie muraria e che contraddice la sua stessa natura.

Il concetto è sempre lo stesso: il progettista ha creato una precisa ed esplicita gerarchia delle superfici – pareti scabre che avvolgono l’aula liturgica, fondale, tetto – che non hanno e non devono avere punti focali diversi, perché il fuoco della composizione è uno, e la composizione stessa è così riuscita che non c’è nemmeno bisogno di specificare quale sia. Peraltro, non sono mai riuscito a capire il senso di una parete decorata, ma coperta da un quadro.

Ciliegina sulla torta, la veletta che fuoriesce dalla nicchia, avvolgendo la statua della Madonna, testimonia un approccio senza arte né parte, superficiale e – almeno per me – incomprensibile.

Mi scuso per questo lungo commento in cui, peraltro, non ho nemmeno citato il fondale che dovrebbe andare a sostituire il Crocifisso. Non l’ho fatto di proposito, perché è un’oscenità e, come tale, non vale nemmeno la pena di parlarne. Volevo offrire una chiave di lettura per un’opera che avremmo dovuto imparare a conoscere e tenerci stretta.

Nella speranza che il mio scritto non diventi presto un “ricordiamola com’era.”

Giacinto Binetti

Views: 0